El sexenio del próximo presidente de México coincidirá con un escenario de contrastes: la siguiente generación de tecnologías móviles (5G) comenzará a dar sus primeros pasos en América del Norte entre 2018-2019, mientras que en México todavía se tendrá margen de acción para proyectos que busquen, con diversas tecnologías, extender el acceso y uso de Internet a más población.

Debe recordarse que la reforma de telecomunicaciones de 2013-2014 cambió el marco institucional y sus respectivas atribuciones. La enmienda trasladó algunas funciones del Poder Ejecutivo al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), como la supervisión y expedición de concesiones o la planeación del aprovechamiento y uso del espectro radioeléctrico. Al Poder Ejecutivo se le asignaron facultades relacionadas a la “inclusión digital” de la población y al uso de la tecnología para proyectos de desarrollo social en áreas como salud, educación y gobierno.

Por lo tanto, si un candidato presidencial (y sus asesores) optara por posicionar una agenda de telecomunicaciones orientada a la competencia económica en el sector (en la que el IFT es la autoridad) o a la distribución de autorizaciones y concesiones a empresas, entonces el aspirante tendría que reconocer públicamente que necesitaría realizar otra reforma a las telecomunicaciones.

Conforme avanza la elección 2018 y se abordan las propuestas de telecomunicaciones en eventos como el tercer debate presidencial o foros para exponer las plataformas económicas, comienza a ser evidente que las propuestas van más en el sentido de la inclusión de la población en el uso de Internet y las tecnologías de la información y comunicación (TIC).

En México, el uso de Internet está ligado a las tecnologías móviles. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) de 2018 reporta que, en 2017, el 92 por ciento de los usuarios de Internet utilizaban un smartphone, cifra que era de 89 por ciento un año antes.

El uso de tecnologías móviles probablemente será una constante en los próximos planes para el cierre de la brecha de acceso a Internet y el uso de las TIC para el desarrollo social. Pero este cruce no es tan sencillo si se considera que persisten retos de cómo llevar redes de acceso a zonas alejadas y cómo aumentar la adopción de dispositivos como smartphones y tabletas por familias y personas que viven bajo las líneas de bienestar.

Aunque puede ser tentador prometer que el crecimiento agregado de tecnologías móviles apoyará naturalmente la “agenda digital” del próximo presidente, deben considerarse primero asimetrías al interior del país.

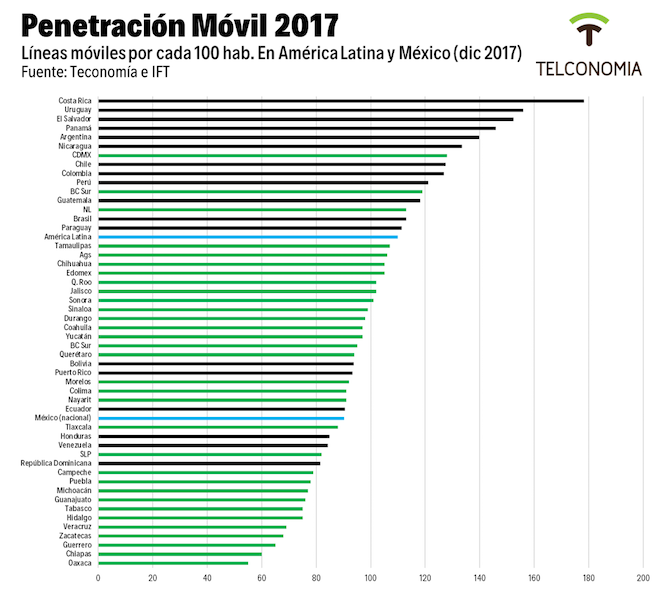

México tenía al cierre del primer trimestre una penetración móvil de poco más de 93 líneas por cada 100 habitantes en marzo de 2018, cifra que era de 90 por ciento al cierre de 2017. Así, para 2017 se estima que México tenía una penetración por debajo de la observada en Latinoamérica, que era de aproximadamente 110 líneas por cada 100 habitantes, de acuerdo con estimaciones de Telconomía.

La penetración no solo es baja si se le compara a nivel regional, sino que es desigual a lo largo del territorio mexicano, en el que se tienen zonas por encima de la cifra latinoamericana y otras muy por debajo incluso de la penetración nacional.

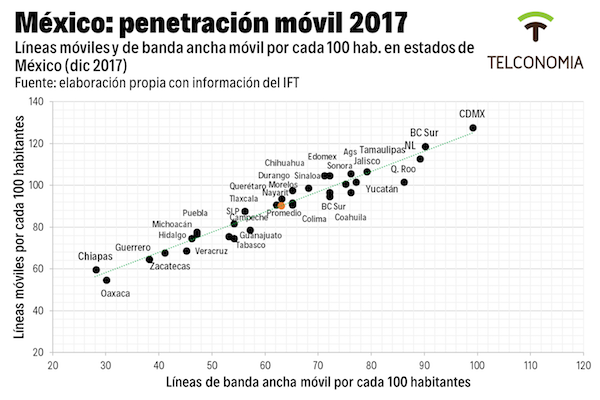

De acuerdo con cifras del IFT verificables en el Banco de Información de Telecomunicaciones (BIT, disponible en https://bit.ly/2M0zqTN), al finalizar 2017 había 90 líneas móviles por cada 100 habitantes y 63 líneas de banda ancha móvil por cada 100 habitantes a nivel nacional.

Sin embargo, al trazar estas penetraciones en dos ejes, se puede observar que, aunque hay entidades en torno a estos niveles, existen casos como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, Veracruz e Hidalgo que están muy por debajo de la referencia nacional.

Si se comparan los estados mexicanos contra otros países latinoamericanos en términos de penetración móvil, se observa que solo tres entidades (Ciudad de México, Baja California Sur y Nuevo León) estarían por encima de la marca regional de América Latina. Este ejercicio se expone solamente como una aproximación, ya que una comparación más adecuada sería entre estados, provincias o demarcaciones comparables de cada país.

Por lo tanto, las medidas de inclusión digital o TIC para el desarrollo que dependan de la adopción móvil prejuzgada tendrían un impacto asimétrico mientras no mejoren las condiciones de acceso en las zonas más rezagadas. Una tableta o un smartphone pueden apoyar proyectos como la educación a distancia, pero para eso habría que resolver el esquema para dotar los equipos, qué tipo de red (celular, satelital, fija) se pretende llevar, qué concesionario podría hacerlo y bajo cual esquema de obligaciones o incentivos.

El Ejecutivo ya no podría presionar unilateralmente a los concesionarios utilizando como cartas el control de las concesiones o acciones directas para imponerles (o quitarles) regulación de competencia económica. El poder Ejecutivo en ese escenario tendría que buscar juegos cooperativos con los concesionarios, particularmente los de servicios de telecomunicaciones móviles y satelitales, así como con otras instituciones.

De ahí provendrían esquemas para impulsar aspectos como la adopción de terminales (¿esquemas de subsidio, financiamiento, reciclaje de equipos?) y qué tipo de redes pueden brindar acceso. Además, el Ejecutivo tendría que trabajar con el IFT e incluso con el Congreso para impulsar esquemas que busquen ampliar la cobertura a cambio de reducir los precios del espectro o revisar el alcance de los gobiernos municipales en el control de permisos para despliegue de infraestructura de redes.

El IFT ya estableció para la licitación 2.5 GHz algunas obligaciones de cobertura, por lo que el Ejecutivo podría buscar colaborar con el IFT para encontrar esquemas parecidos para próximas licitaciones o renovación de concesiones de espectro, aunque esto necesita ocurrir en un contexto en el que se respete la autonomía del IFT.

La Red Compartida necesita ser incluida en estos programas bajo la racionalidad de que el proyecto nació con obligaciones de cobertura y como una red LTE-Advanced Pro (totalmente IP). Quizás esta red no será suficiente para llegar a la totalidad de la población, por lo que se necesitará ampliar el espectro trabajar con concesionarios que tienen menos visibilidad mediática, como los satelitales e incluso fijos que llegan a donde los cableros más grandes a nivel nacional no llegan.

El Poder Ejecutivo puede incidir continuando con la política de poner a disposición de la industria sus instalaciones para incentivar el despliegue de infraestructura y buscar que gobiernos locales (municipales y estatales) se sumen a estas acciones voluntariamente y con el objetivo de beneficiar en última instancia a los usuarios de Internet con tecnologías móviles.

Las acciones que puedan hacer más ágil la instalación de infraestructura de redes de telecomunicaciones, y actualizar los esquemas para determinar los precios para obtener y usar espectro también reducirán barreras para dar el “salto generacional” hacia redes 5G luego de 2020.

Debe tomarse en cuenta que Estados Unidos y otros países en Asia y Europa están tomando acciones similares, entendiendo que 5G requiere redes más densas en equipos e infraestructura, así como un uso de más bandas de espectro radioeléctrico.

En cuanto a la agenda de TIC para el desarrollo, las tecnologías pueden complementar estos programas conforme la población es incluida. Estos programas deberán seguir enfocados en resolver carencias básicas y promover el acceso de la población a la educación, la alimentación y la salud, acoplando después el uso de las TIC para que estas no sean ornamentos de programas inefectivos.

C$T-EVP